01|板式换热器清洗这事儿,真不是“洗洗就行”

很多人一说到板式换热器清洗,第一反应都是:倒点酸泡一泡、冲一冲,差不多就得了。但说实话,这就跟拿84消毒液洗脸差不多,操作起来爽快,但后果得你设备来承担。

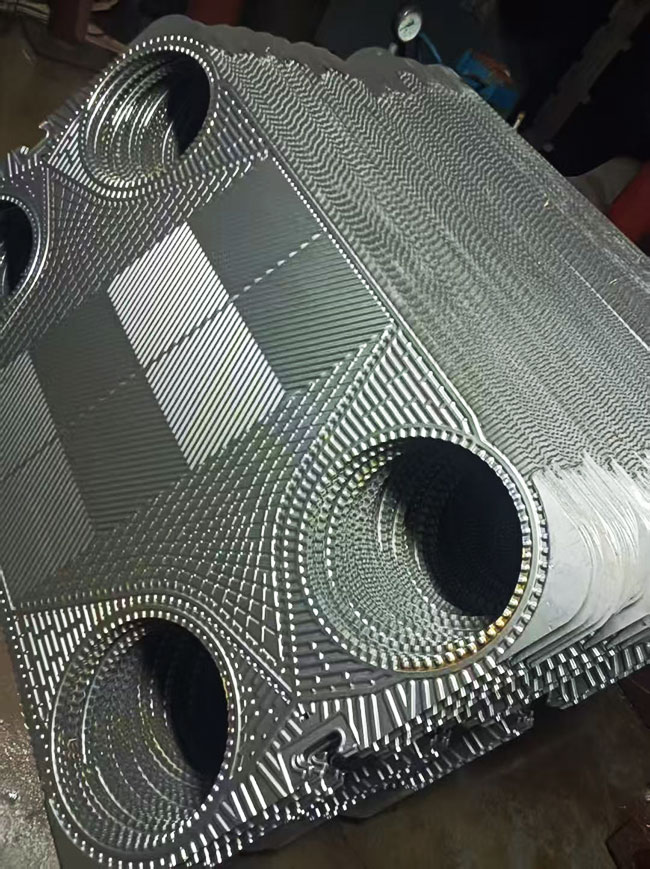

板式换热器不像你家水壶,用点醋煮煮就能脱垢。它结构精密、板片薄如纸、垫片怕腐蚀,你要是清洗方式不对,不但洗不干净,还可能一波操作直接把板片泡“裂”了,垫片泡“鼓”了,热效率从此一蹶不振。

举个例子:你把一层羽绒服泡进漂白水里,再拿去太阳底下暴晒一天,能再穿么?当然不能。板片和垫片就跟那层羽绒,一旦破了,换热器基本就废了一半。

别觉得清洗很简单,真正的技术活,是“既洗得净、又洗得巧、还洗得久”。

而现实中,很多设备都是“洗得猛、洗得快、洗得废”。怪不得有的板式换热器刚买三年,板片就换了两轮……

02|这三种错误清洗方法,很多人还在用,别再踩坑了!

误区1:浓酸泡到底,洗得才干净?

这是最常见的“狠招”:水垢顽固?那我泡浓点呗,洗到板片锃亮为止。可事实是——浓酸泡久了,板片表面早就被腐蚀得坑坑洼洼,就算洗得干净,热传效率也“断层下跌”。

正确方式:轻垢用弱酸,重垢靠配方,不是越酸越灵,得“对症下药”。

误区2:水冲两遍就上线,图省事反吃亏

很多人清洗后图快,水一冲就上机。你可能不知道,残留的清洗液没清干净,不仅腐蚀板片,还会跟下次换热介质发生反应,轻则结垢更快,重则直接“串液+泄露”,维修都追不上报废的速度。

正确方式:清水冲两遍不够,酸洗后还得中和处理,这一步马虎不得。

误区3:一年清一次,全靠拍脑袋

不少人“年终大扫除”式地清洗设备,认为一年洗一次刚刚好,甚至干脆“用到不行再洗”。这就像你家空调三年不洗,一开满屋霉味——不光效率低,问题也早埋下了。

正确思路是:“看信号”洗,不看时间洗。比如:

压差突然上升了?说明水路开始堵;

出口温度降了?热量传不过去了;

加热时间变长?水垢在“吃热量”;

开始漏了?可能板片撑不住了。

听懂这些信号,才是真正掌握了清洗的“节奏感”。

03|正确的清洗流程,一步都不能少,讲究“节奏+技巧”

第一步:先搞清楚,你的垢是哪一种?

“不看病直接吃药”,只会越治越糟。

不同的水垢,处理方式大不一样:

碳酸盐类(白垢):粉状或块状,硬而脆,适合用弱酸;

氧化铁(红垢):铁锈味重,容易堵死流道,靠螯合剂来“软化溶解”;

生物膜(滑腻垢):像鼻涕,必须用酶+杀菌剂“组合拳”;

油污垢(滑滑的):得用表面活性剂先“破油”再脱垢。

诊断准确了,后面的清洗才有效。

第二步:配药要准,时间温度不能瞎来

药剂不是越浓越快,越烫越好,而是要“稳准狠”。

温度控制在 40~50℃;

清洗时监控 PH值,一旦数值趋于平稳,就是洗干净的信号;

时间上一般控制在 2~4小时,顽垢就要循环洗更久;

泵的流速也要控制,流太慢洗不动,太快容易冲垫片。

记住一句话:清洗是化学“谈判”不是化学“打架”,讲技巧比讲狠劲更重要。

第三步:冲洗+中和,才是真正收尾

最后冲洗阶段不能偷懒,清水冲2次以上是底线。

如果用了酸剂,记得加碱做中和处理;

最后检查每片板片、每根垫圈,有没有变形、破损、软化现象。

真洗到位的设备,能恢复90%以上的热交换效率,相当于一次深度“体检+焕新”。

总结:

板式换热器就像你系统里的“热能心脏”,一旦被水垢“卡脖子”,整个系统都会跟着发烧、喘不上气。

清洗,不是为了把表面弄干净,而是让这颗“心脏”能跳得更久、更有劲。